- 10月 13 週四 201611:24

凌性傑《男孩路》BV之一 │作家 林育德的男孩路!

- 10月 13 週四 201608:21

凌性傑/台灣男孩 台灣女孩

命運是一支神奇的路標,彷彿告訴我們,活著的意義只有勇敢活下去才能知道……

- 9月 23 週三 201514:19

人能做到喜歡的工作是最快樂的,能吃到想吃的食物是幸福的——總舖師林明燦的辦桌人生

五十多歲的林明燦,父親就是綽號「囡仔師」的國寶級總舖師林添盛。跟在父親身邊學了十六年,林明燦才真正出師。綽號「辦桌活字典」的他,腦中裝滿各種台灣古早味和相關習俗典故,連賣座電影「總舖師」導演陳玉勳,為了田野調查,也特別來找他喝茶抬槓,只為讓電影故事更精采!

- 10月 05 週五 201220:40

2012年10月最新出版:胡晴舫《第三人》 作者序

《第三人》

★知識分子的良心思索,全球性犀利的時論觀點

★作家 胡晴舫 年度重磅文集

★前蘋果日報社長 杜念中 推薦序/台大社會系教授 李明璁 推薦

世界已然改變,觀念才是革命,思想就是力量。

每一個人的前途,就從這一刻開始倒數

- 8月 04 週六 201210:00

文學新書&活動快訊--《ZONE:張萬康短篇小說集》

《ZONE:張萬康短篇小說集》

新時代的「宅男異想世界」、張萬康的「另類愛戀書寫」。

文藝人絕對愛不釋手──怪咖頑童張萬康搞怪「狂小說」!

[活動]

8/11 (六) 張萬康‧胡思人文講座

8/25 (六) 張萬康‧永楽座新書分享會

皆為免費入場,歡迎參加!請速速點閱本文,了解活動詳情~

- 7月 21 週六 201210:00

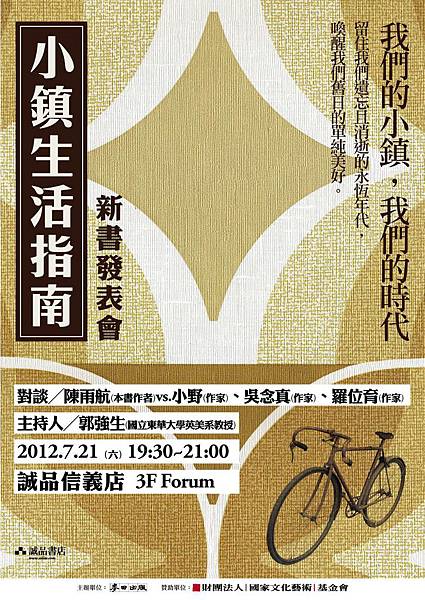

[今晚,新書發表!] 陳雨航《小鎮生活指南》——羅位育 推薦序

【活動預告】

《小鎮生活指南》新書發表會

時間:7月21日(六) 晚間7:30~9:00

地點:誠品書店信義店 3樓Forum

主持人:郭強生 (東華大學英美系教授)

與談來賓:陳雨航 (本書作者)、小野 (作家)、吳念真 (作家)、羅位育 (作家)

- 7月 20 週五 201212:00

陳雨航首部長篇《小鎮生活指南》——王德威 推薦序

【活動預告】

《小鎮生活指南》新書發表會

時間:7月21日(六) 晚間7:30~9:00

地點:誠品書店信義店 3樓Forum

主持人:郭強生 (東華大學英美系教授)

與談來賓:陳雨航 (本書作者)、小野 (作家)、吳念真 (作家)、羅位育 (作家)

- 7月 19 週四 201219:03

陳雨航首部長篇《小鎮生活指南》——詹宏志 推薦序

【活動預告】

《小鎮生活指南》新書發表會

時間:7月21日(六) 晚間7:30~9:00

地點:誠品書店信義店 3樓Forum

主持人:郭強生 (東華大學英美系教授)

- 7月 17 週二 201212:00

[新書發表] 作者陳雨航,與小野、吳念真、羅位育、郭強生齊對談

【新書發表會】活動訊息

時間:7/21(六) 晚間七點三十分

- 6月 01 週五 201221:24

{免費活動}雙面上海─從《火燒經》的創作談起。作者訪台讀者見面會

雙面上海──從《火燒經》的創作談起

「我的上海不是幾句話就可以講出來的,那裡,另一面的城市風景和七情六欲都是要在閱讀《火燒經》的時候慢慢品味和感覺的。開始閱讀《火燒經》,那個遙遠的真正的上海,就會一步步向你走近過來。」——章小東